医学中央雑誌 120年のあゆみ

※ このページは以下を再編し、一部加筆したものです

「医学中央雑誌 事業継承の歴史と変革」三沢一成,医学図書館,61(1),P.15-20,2014

「医学中央雑誌110年の歴史を振り返って」松田真美,薬学図書館,60(1),P.71-80,2015

「医学中央雑誌の電子化の歴史:医中誌CDから医中誌Webへ」松田真美,医学図書館,61(1),P.21-28,2014

医学中央雑誌創刊と尼子四郎

「医学中央雑誌」の創刊は1903年に遡ります。初代の主幹、尼子四郎は広島医学校を卒業後、芸備医学会(現在の広島医学会)創立に関わるなどの活動を経て、1903年に東京の谷中で開業、すぐに千駄木に移り、同年「医学中央雑誌」を創刊しました。当時同じ町内に住んでいた夏目漱石に主治医、また友人として親しみ、「吾輩は猫である」の登場人物「甘木先生」のモデルは四郎であったとされています。

| 1865年(慶應元年) | 広島県郡戸河内村本郷にて尼子四郎生まれる。生家は代々庄屋の職をつとめる村内随一の門閥だったが、明治維新後に生家は没落。出生後すぐに母を失っていた四郎は、父の妹の婚家先で養育された。 この叔母が賢婦人であり、四郎は 「正しく且つ善く教養された」 。小学校入学前に儒医の越智研徳に寺子屋式の教育を受け★1)、後に新設の小学校に入学したが、伊藤家は財政が厳しく、四郎は村役場の書類を写したり寺の門前で菓子を売るなどして勉強に必要な筆墨、紙代の不足を補った。 12、3歳の頃、広島に出て、漢学を修めたのち、能美圓乗師が創立した開成舎に入学した★2)。四郎は政治記者を志望していたが、師の命により岡山医学校を受験し合格した。ところが、伊藤家の財政不如意のため学資の目途がたたず入学を断念した★3)。 |

|---|---|

| 1883年(明治16年) | 広島医学校に入学。当時広島医学校は,県が費用一切を給与していた。 |

| 1887年(明治20年) | 広島医学校を首席で卒業し、上京、順天堂医院などで実地の医療を見聞 |

| 1888年(明治21年) | 東京帝国大学医学部の専科に入学。入学試験で試験委員が 「アトロピン」 について微に入り細にわたる試問を行ったところ、四郎は憤然と 「余は内科の選科に入ろうと志すもので,薬物学を修めようとするものではない。たとえ入学不許可となるも、これは無理解な試験委員に遭遇したのが身の不運であると諦める」 と放言した-というエピソードとともに富士川は 「(四郎が)直情径行の人であったことはこの一事にして明らかでありましょう。その他君が強気を挫き、弱気を扶け、強く不義不信を悪くむことをその言行に示されたることは始終でありました」 と記している。 |

| 1890年(明治23年) ~1902年(明治35年) | 病気(腸チフス)のため東京を去り石州(石見国)にて結婚・開業、のちに山口県下松市にて開業。長男富士郎生まれる。再度病気(カリエス)のため妻の実家である大森に向かう。軍医を志望するが叶わず、富士川游の紹介で内国生命保険会社の保険医となる。保険医時代に、同じ広島医学校出身の富士川游 、三宅良一、呉秀三 らとともに,現在の広島医学会の前身である芸備医学会を創立し、その後 「芸備医学」 の発行など運営の責任者として活動★4) |

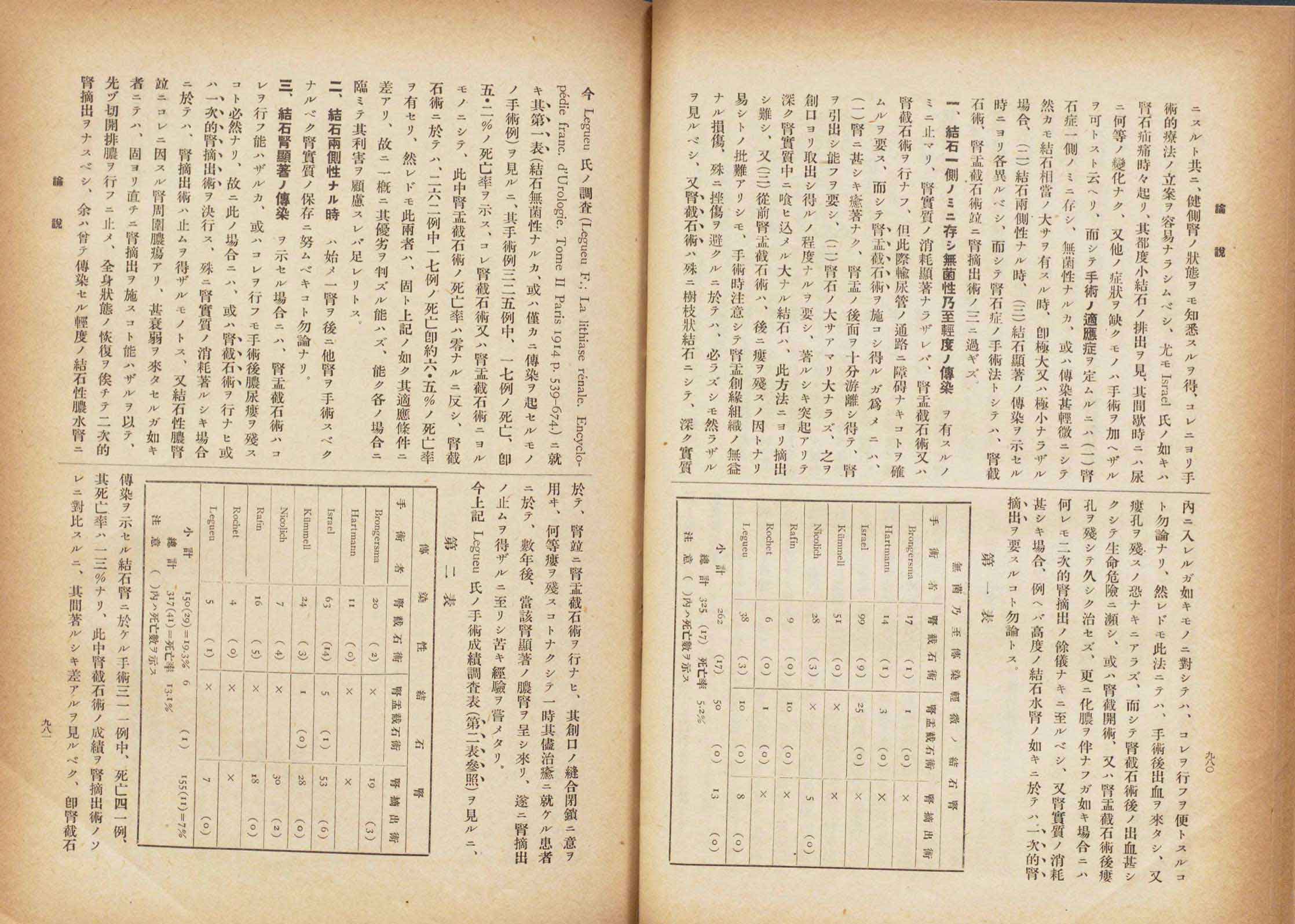

| 1903年(明治36年) | 下谷の谷中清水町にで開業、数か月後に千駄木50番地に転居し 「尼子医院」 を開業。 医学中央雑誌を創刊。体裁はB5版、縦組、科目別に配列。【医学中央雑誌創刊号】 医学中央雑誌発刊の前に,当時発行されていた医学専門誌の抄録を掲載する 「医事雑誌原著総目録」 が企画された ★5)。しかし抄録作成が困難なため,索引誌に形を変え 「日本医事雑誌索引」として同じ明治36年に発行されている。 【日本医事雑誌索引】 四郎は 「芸備医学」 の発行者としてこの構想に関わる立場にあった。そこから,医学中央雑誌創刊の理由の一つに, 「医事雑誌原著総目録」 が抄録誌としては頓挫したことがあると推察される。 四郎の息子尼子富士郎は後に 「医学中央雑誌は、明治36年(1903年)私の父が当時九大耳鼻咽喉科学教授であられた久保猪之吉先生のご援助のもとに発刊の運びにいたったように聞いております。そのころドイツのZentralblattが医学界のために非常な貢献をなしていたのに倣い、我が国においてもこれを試みようと考えたのでありましょう」 と述べているが★6)、実際に、医学中央雑誌3号に掲載された「謹告」に『医学中央雑誌は独逸国に於て盛に行わるる処の中央雑誌(Centralblatt)の中にて、特に博覧の便ある医学全科中央雑誌 Centralblatt fur die gesammte Medicin に倣い。主として、内国医事雑誌に登載せられたる論著及び実験を各科を分ちて悉皆漏さず抄録し。加うるに、各科名家の論説。外国医事雑誌に登載せられたる論著及び実験中特に診断並に治療に関するものの抄録。内外学会記事。新薬及び新器械。内外新刊の書籍等を掲載し。以て、熱心なる研究家には文籍穿索の便を与え、多忙なる実地家には一見医界の趨勢を知るの益を与うるを主旨とす。』との記載がある。【謹告】 |

| 1918年(大正7年) | 尼子四郎長男の尼子富士郎、誠之小学校、東京高等師範学校附属中学校、第二高等学校三部医科を経て、東京帝国大学医学部を卒業し、稲田内科に勤務 |

| 1926年(昭和元年) | 尼子富士郎、財団法人浴風会(現社会福祉法人浴風会)の医長に就任し老年医学に本格的に取り組む。後に日本の老年医学の父と呼ばれる存在となる★7)。 |

| ~1930年(昭和5年) | 尼子医院での診察、芸備医学会の運営、医学中央雑誌の編集発行、さらに東京府巣鴨病院精神科医師も兼務。その他様々な社会活動・出版活動に従事。昭和5年(1930年)65歳で死去 |

1) 越智研徳については『山県郡教育誌』第二章「家塾寺子屋」P.31に「戸河内村用所巡回教師を勤む」と記載されている。

2) 開成舎については『広島県誌』第3編P.492に「明治5年僧能美圓乗、私立学校開舎を創立す。」と記載されている。

3) 富士川游.故寿山尼子四郎君.芸備医事.410号,1930,279-287.

※ 以下、尼子四郎の生涯に関する記述はこの文献より引用されている。

4) 江川義雄.日本の医史学会と芸備医学会創立に貢献した偉人達.第87回日本医史学会総会,1986,252-253.

5) 医事雑誌発行者春季懇親会.中外医事新報,1899,643.

6) 尼子富士郎. 医学の文献について.日本医師会雑誌59(1), 1968, 71-72.

7) 大友英一. 尼子先生と浴風会病院の果した役割.日本老年医学会雑誌34(11), 1997, 890-895.

■尼子四郎の人となりと医学中央雑誌■

(2列目左から3番目が尼子四郎と思われる)

尼子四郎はその前半生において幾多の経済的苦境、病苦に遭遇したが、その都度良き師、友人、援助者の助けを得て、学業・医業を全うすることができた。このことに四郎は感謝の念を持ち続けていたようである。特に広島医学校で医学を修めたことについては,「自分は広島県の公費にて医師になった関係上、一定年限は同県にて医術を開業すべき義務を有するものであった。この義務は文部省令に基づく医学校の廃止とともに自然に消滅したが,既に受けた恩義は道徳面から見れば尚厳然として残っている」★1)と語り、その言葉のとおり,芸備医学会の運営に奔走した。

一方で、医学研究者としては,経済的な問題や病苦が彼をして学問に専念することを阻んだゆえか、大きな業績を残したとはいえない。そのためか、四郎は医学という学問に憧れの気持ちを持ち続けていたらしい。芸備医学の二代目の会長を務めた永井潜は,尼子四郎への追悼文中で「真の人であった故人は,頗る真面目な人であり、正直な人でありました。そして学問に対して強い憧憬を有って居た人でありました。独力で医学中央雑誌を経営し、そして其の収益を挙げて、年金を東大医学部に寄附し、懸賞論文の賞に充てられた如きは、即ちその一端の発露に外ならなかったのであります」と述べている★2)。

また,明治41年(1908年)、ロベルト・コッホの来日に際し尼子四郎が医学中央雑誌に掲載した「彼は今や万里を遠とせずして吾邦に来れり。吾人は歓びて斯名誉ある硯学を迎え、人類の恩者たる彼の為に祝福せんと欲するの念、轄た切なるを覚えるなり」で始まる一文★3)には、四郎の医学に対する熱烈な想いが溢れている。後半生において、極めて地味な、そして果てしなく続く医学中央雑誌の刊行という仕事を全うした四郎を支えたのは、自らが学業を全うするにあたり受けた恩義に報わねば、という倫理感と、学問に対する憧憬の念だったのではないだろうか。

1) 藤島隆.尼子四郎と「医学中央雑誌」の誕生.北の文庫.13号,7-23,

2) 永井潜.畏友尼子四郎君を悼む.芸備医事.410号,1930,290-293.

3) 尼子四郎. ロベルト、コッホ氏を歓迎す.医学中央雑誌 第6巻1号 通号64号.

■医学中央雑誌の編集風景■

医学中央雑誌社(当時)は,創刊時は本郷区春木町の南江堂支店内にあったが、十数年後、発行所を本郷の千駄木50番地の四郎の自宅に移す。そこに書生として住んでいた近藤駒次が、大正10年(1921年)頃の医学中央雑誌の編集作業や、尼子家のたたずまいについて、尼子富士郎の追悼集に寄せた文章で以下のように記している。

「事務は総て手書きであった。流し込みゴム印から、ナンバリング、初めて市販されたカード式宛名印刷、中古邦文タイプと使用するようになった。事務の人手も足らず、月二回の発送時には家内中が糊つけ、まとめをした。局への運搬は例の“猫”のおじいさんの仕事であった」「二階の窓外は谷中、上野の森を望み、お部屋のなげしに浅野長勲の扁額が上げてあった」「漱石の筆は、画帖、幅二点ほどあった。虫干しには螺釦の唐びつから取り出されてかけ並べられた。私が側でその幅を拝見しているとかつて往診された日のことをお話して下さった」★1)

明治35年,尼子医院と同じ町内に、英国留学から帰国した夏目漱石が転入、四郎は漱石の家庭医となり、また友人としても親しく交わった。「吾輩は猫である」に登場する「甘木先生」は四郎をモデルとしている★2)。

巧みな情景描写のゆえか一読するとのどかな印象を受けるのだが、すべてが手作業であったという編集作業の様子を想像しつつ、この頃の医学中央雑誌の誌面を眺め、さらに当時の年間文献収録数が5,000件に達していたことを考え合わせると、四郎に相当の負荷が掛っていたことがわかる。

1) 近藤駒次.尼子先生を偲んで.尼子富士郎.東京,医学中央雑誌刊行会,1978, 371-375.

2) 斎藤晴恵. 尼子先生と夏目漱石.医学図書館53(1),2006, 60-64.

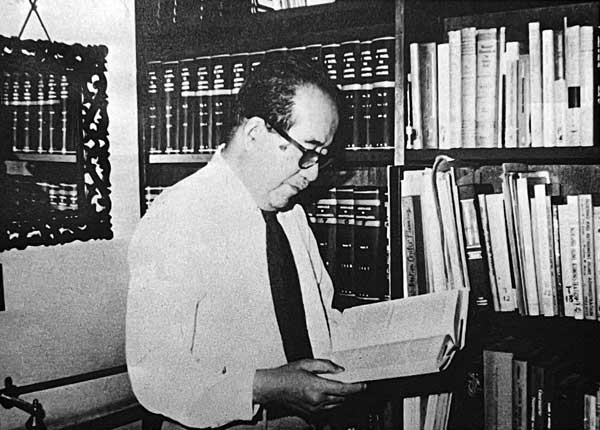

尼子富士郎による事業の継承

1928年、尼子四郎の長男である尼子富士郎が代表に就任しました。富士郎は我が国の老年医学のパイオニアであり、浴風会病院の医長として老年医学の研究・臨床に携わる傍ら「医学中央雑誌」の刊行を続けました。雑誌の編集作業に自ら携わり、また「直接会員制」を採用するなど事業の礎を築きました。

| 1928年(昭和3年) | 尼子富士郎、医学中央雑誌社代表を継承、35歳 |

|---|---|

| 1930年(昭和5年) | 尼子四郎死去、65歳 |

| 1936年(昭和11年) | 医学中央雑誌の体裁変更 。48巻1号からB5版、横組、科目別に。各巻索引を設ける。 |

| 1944年(昭和19年) | 戦災により、1944年10月号発行の後は1946年3月号までの1年4ヵ月間、休刊となる。 |

| 1945年(昭和20年) | 空襲により自宅兼医院兼発行事務所が焼失し、浴風園舎宅に事務所を移転。 |

| 1951年(昭和26年) | 日本医学会で 「 「老年者の生理病理の臨床」 」 と題し他に先じて導入した脳卒中患者のリハビリテーションの意義を説き,注目を集める。 |

| 1959年(昭和34年) | 株式会社に組織形態を変更 |

| 1963年(昭和38年) | 事務所を杉並区高井戸の尼子富士郎の自宅とともに移す。 尼子富士郎、紫綬褒章を受賞 |

| 1964年(昭和39年) | 任意団体に組織形態を変更。 直接購読会員制を採用 |

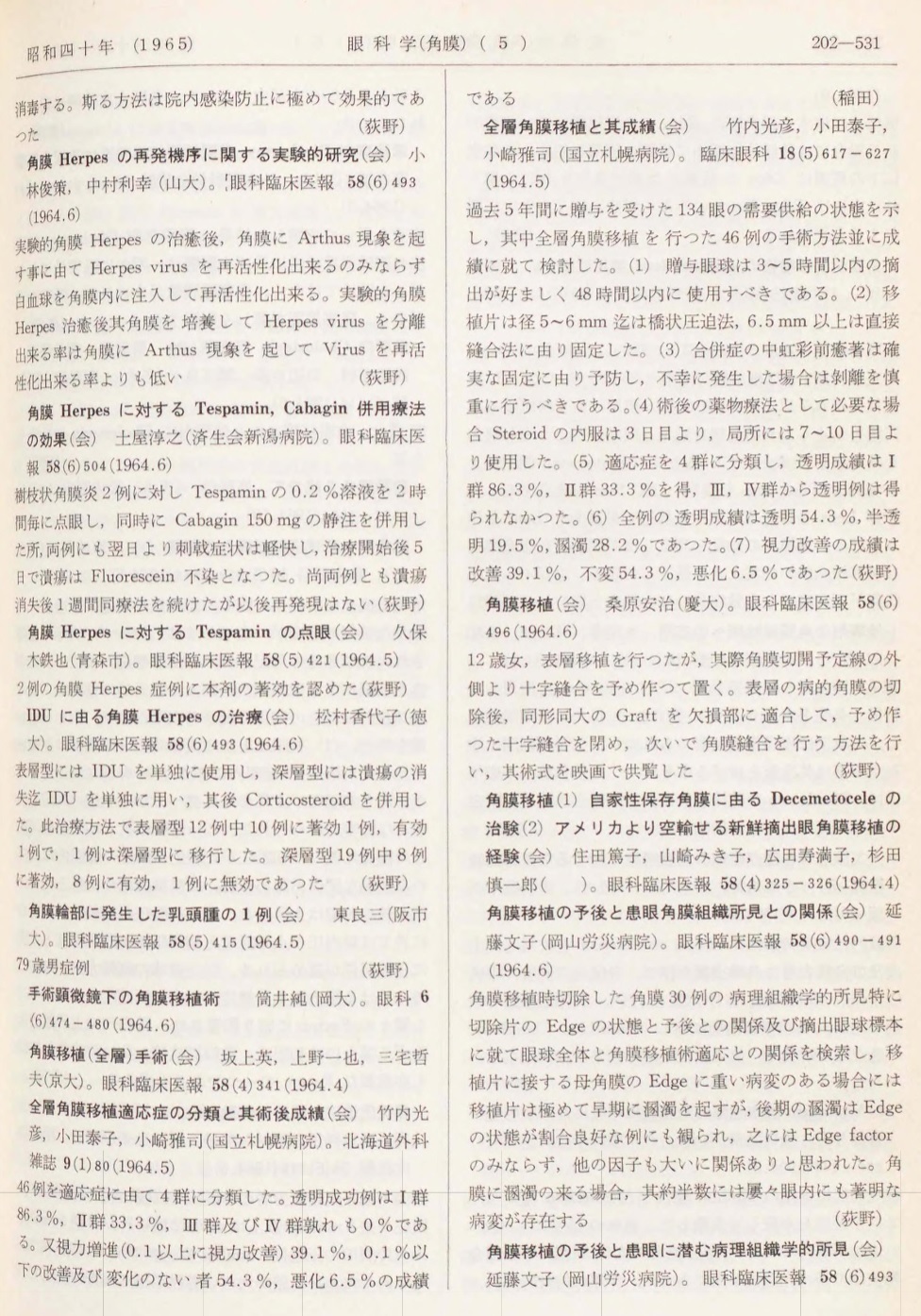

| 1965年(昭和40年) | 医学中央雑誌の体裁変更、毎号末尾に 「腫瘍文献」 を掲載 |

| 1967年(昭和42年) | 尼子富士郎、医学中央雑誌発行の功績により日本科学技術情報センターより 「丹波賞」 を受賞。 医学文献功労者として日本医師会より最高優功賞受賞 |

| 1972年(昭和47年) | 尼子富士郎逝去(78歳)、夫人である尼子宏子が理事長を代行 |

■医学中央雑誌の編集作業(1965年頃)■

1965年頃の編集作業について、当時の編集責任者が詳細に記している★1)。1983年の機械編集化までは同様の作業が行われていた。

当時は、抄録誌を毎月5号発行、後にその5号分(1巻)をまとめた索引誌を発行していた。以下に、それぞれの作業工程を示す。抄録完成までの日数は、「最短で69日、最長で155日」とある。さらに索引誌の発行は、抄録誌に対して10巻遅れていた。

抄録誌

- 資料が到着したら、受付カードに記入したのち、「科目別」「指示式か,報知式か」を判別する。

- 書誌的事項を書き抜く。内外にいる10名ほどによる作業。

- 抄録を依頼する。依頼先は「東京大学の各教室、東京医科歯科大学の一部の教室を中心とする教室単位の流れ」のほか、「日本医大、昭和大、慈恵医大、三楽病院東京逓信病院等の勤務専門医に由る流れ」の2ルートがあった。

- 抄録は、「既に一般に知られている研究成果研究方法は省略し、著者の独創に成る研究成果、新知見等に重点を置く」方針。尼子富士郎による厳しい点検がなされた。

- 原稿の配列、前報の参照、腫瘍学文献の採録と新刊書の紹介、各科目相互間の参照などの作業を行う。

- 印刷所で組版、初校、再校、三校を経て責了。

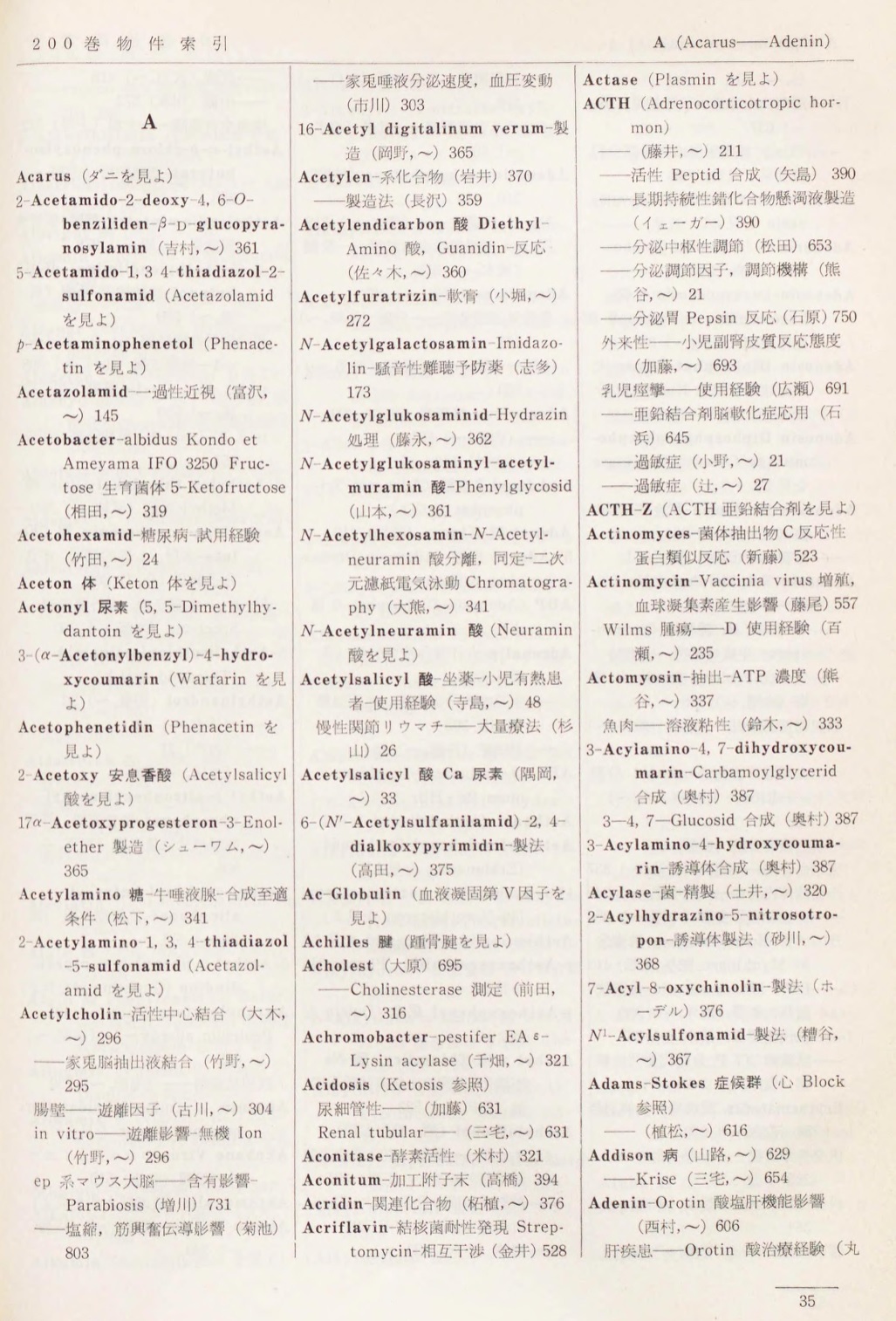

索引誌

- 抄録誌のゲラ刷りは2部用意され、そのうち1部が索引編集担当者に回される。

- 索引担当者は、1号ごとに物件索引見出し語の指定を行う。そのうえで、ゲラ刷りとともに社外の筆耕者に回し、人名・物件をそれぞれ1枚のカードに書き抜く。

- 人名・物件のカードを配列整理し、週刊誌のような冊子に貼り付ける。

- その冊子を原稿として印刷所に入稿、初校、再校、三校を経て責了。

1) 津山芳雄. 医学中央雑誌-編集の沿革と現状.医学図書館.14(1),1967,1-6.

■尼子富士郎による事業の継承■

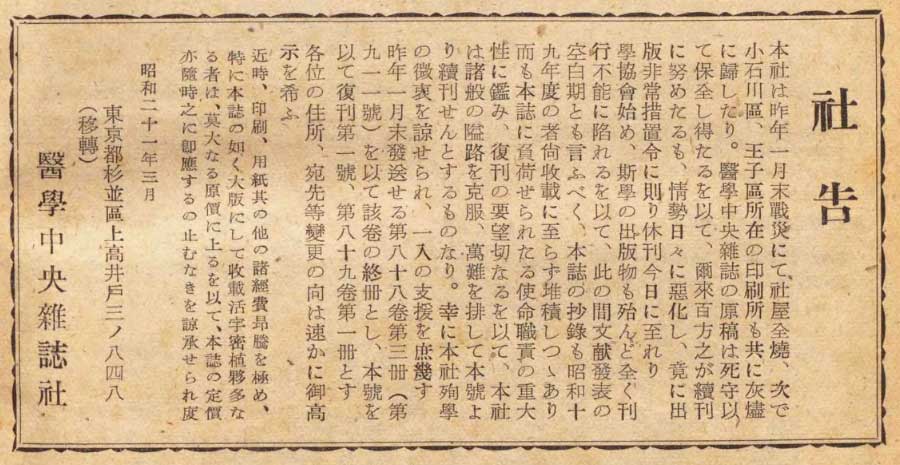

戦争の影響により医学中央雑誌は1944年10月号発行をもって休刊を余儀なくされ、1945年1月には空襲で事務所兼自宅のみならず印刷所も灰塵に帰した。この間、富士郎は「原稿は死守以って保全し」1946年3月号から医学中央雑誌の発行を再開した。復刊に際しての「社告」からは、父が興した医学中央雑誌の事業継続に対する強い意志を読みとることができる。【社告】

発行再開の時点で、一年以上に亘るタイムラグが発生していたが、さらに戦後爆発的に文献数が増加し、医学中央雑誌刊行会は「膨大な文献数との格闘」を続けることとなる。尼子富士郎の追悼集には、医学中央雑誌の関係者十数名が追悼文を寄せている。その一編から、老年医学の臨床・研究と医学中央雑誌の編集とのダブルワークに身を捧げる富士郎の日常が彷佛とされる。

「お亡くなりになる2、3年の或る一日を取ってみると、朝、書斎に入ると、前日医学中央雑誌刊行会に到着した数十冊の医学雑誌・研究紀要などに一頁、一頁眼を通されて、掲載されている各文献の取捨選択、分類科目の指定抄録の要・不要をマークされ、合間に前夜ご覧になった医中誌のゲラ刷りについて尼子先生がご指摘になった誤った箇所、学問上の疑問点などを校正者から報告を受けられた。(中略)夕食後はその日の中に刊行会の校正者が朱筆を入れたゲラ刷り(少ない日で30頁位、多い日は50頁位あった)に丹念に眼を通されて、用字の誤り、校正者の見落とし、学問上の疑問点などをチェックするのに時間を費やされ、その日のうちにお寝みになることは絶えてなかった」★1)。

1) 佐藤輝義.“尼子先生と医学中央雑誌”.尼子富士郎.東京,医学中央雑誌刊行会,1978,p.376-378.

編集のコンピュータ化と「医中誌CD」

医学の進歩とともに増加の一途を辿る情報量に対応するため、組版を活字からCTS(コンピューター組版)に変更、更に編集作業の内製化・OA化を実施しました。また、膨大なデータを効率よく検索できるよう、「医中誌CD」のサービスを開始しました。

| 1973年(昭和48年) | 村上元孝理事長に就任。 「外科学・整形外科学・放射線学版」 の発行開始。 「歯学版」の発行開始 |

|---|---|

| 1981年(昭和57年) | 科学技術振興事業団(JST)の国内医学文献データベース作成への協力開始。 津田良成教授(慶應義塾大学)を委員長に 「医学中央雑誌将来計画検討委員会(後に 「医中誌電算化委員会」 )が設置され、膨大な文献量を迅速に処理するためには、機械編集への切り替えが必須との結論が出た。 |

| 1983年(昭和59年) | 大日本印刷に委託し組版を電算処理による機械編集に変更。キーワード集である『件名標目集』は野添篤毅教授指導のもとMeSHを参考にした『医学用語シソーラス第1版』に再編。さらに、各号の索引が本文と同時に収載できるようになり、1年間のデータをまとめた『年間累積索引版』の発行が可能となる。A4版に変更 |

| 1984年(昭和59年) | 文献検索と原論文提供サービスを本格的に開始 |

| 1985年(昭和60年) | 大日本印刷のシステムから速報性を重視したオンライン情報検索サービス 「医学中央雑誌タイトルガイド」 を丸善、紀伊國屋書店を経由し提供。更に 「キャプテンシステム 」 の一コンテンツとしても提供 |

| 1986年(昭和61年) | JSTへ医中誌基本データベースの提供開始 |

| 1987年(昭和62年) | 『医学用語シソーラス第2版』発行、年間累積版の編集方針として Index Medicus 方式採用 |

| 1988年(昭和63年) | 新社屋竣工 |

| 1989年(平成元年) | 村上元孝逝去、篠原恒樹が理事長に就任 |

| 1990年(平成2年) | 「タイトルガイド」 サービス終了 |

| 1992年(平成4年) | 「医中誌OA化検討委員会」 設置、第1回 「医中誌ユーザー会」 開催。 「医中誌CD」 サービス開始(NECのPC9801シリーズとAXに対応) |

| 1994年(平成6年) | 『医学用語シソーラス第3版』発行。 「医中誌CD」 DOS/V版・Mac版リリース |

| 1995年(平成7年) | OA化実施、社内LANによるクライアント・サーバーシステム 「JAMASシステム」 稼働。 歯学版終刊 |

| 1996年(平成8年) | 冊子体の掲載方式が 「科目別」 から Index Medicus方式による 「キーワード配列」 に変更され、医学中央雑誌は 「抄録誌」 から 「索引誌」 に姿を変えた。 「医中誌CD」 Windows版リリース |

| 1997年(平成9年) | 第2回 「医中誌ユーザー会」 開催 |

| 1998年(平成10年) | 「医中誌ネットワーク準備員会」 設置 |

| 1999年(平成11年) | 医中誌ホームページ開設。 第3回 「医中誌ユーザー会」 開催。 『医学用語シソーラス第4版』発行 |

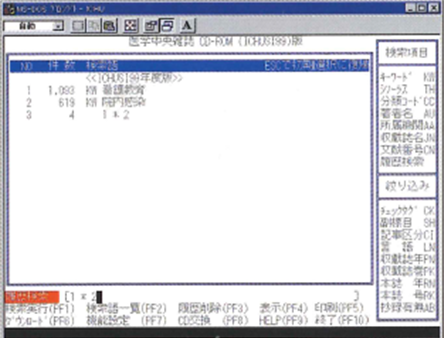

■医中誌CDの変遷■

1982年に登場した音楽用CDをもとに、読み取り専用のデータ記録媒体としてのCD-ROMが規格化されたのは1983年である。国内では1985年に三修社の『最新科学技術用語辞典』CD-ROM版を皮切りに、次々とCD-ROM版タイトルが発売され、海外では1980年代後半からMEDLINEのCD-ROM版が次々に登場した。

そして1989年、医中誌冊子体制作を担っていた大日本印刷株式会社より、蓄積されたデジタルデータによるCD-ROM版制作の提案を受けた。利用者からも、冊子での検索が非常に手間が掛かることから、コンピュータ検索への要望の声が高まっていたこともあり、およそ2年間の検討を経た1992年、「医中誌CD」をリリースした。

対応OSはMS-DOS3.1以降、対応機種はリリース時は当時圧倒的なシェアを誇っていたNECのPC-9800シリーズ とAX対応機 であった。後者は、図書館においてMEDLINEのCD-ROM版と同じ環境で利用可能とするために対応が必須だった。その後、1994年にDOS/V版とMAC版、1996年にWindows版をリリースした。

医中誌CDの特徴は、ブール演算や絞り込み条件の設定など、オンラインデータベースの検索機能を備えたところにある。これは図書館員やサーチャーなど検索のプロフェッショナルによる利用を想定したもので、MEDLINEのCD-ROM版に倣ったものでもあった。しかし一応の機能は備えたものの、ユーザーインターフェースとしての使い勝手には多くの問題があった。特にエンドユーザーによる利用には到底耐えないものであり、利用者の声を反映しながら改訂を重ねることとなる。

そのような課題を抱えながらも、コンピュータ検索自体が持つ圧倒的な利便性、また、パソコンの低価格化により、医中誌CDの利用は予想を上回るペースで進み、1996年を境に冊子体とCD-ROM版の契約数が逆転した。

また、1995年の社内OA化により制作フローが改善され、それまでは年に4回が限界だったデータ更新を毎月行えるようになった。

しかし年を重ねるにつれ、何枚ものCD-ROMを交換しながらの検索の煩わしさは限界を超えるものとなっていった。また、図書館に置かれたパソコンだけでなく、施設内の他端末からも利用したい、つまりネットワーク対応への要望も高まった。ネットワーク上のCD-ROMサーバーを共有する方式によるネットワーク利用もある程度普及したが、1995年のWindows95発売を契機に一気に普及したインターネットへの対応を強く望まれることとなった。

そして「ネットワーク準備委員会」における検討を経て、2000年、「医中誌Web」「医中誌パーソナルWeb」がリリースされることとなる。

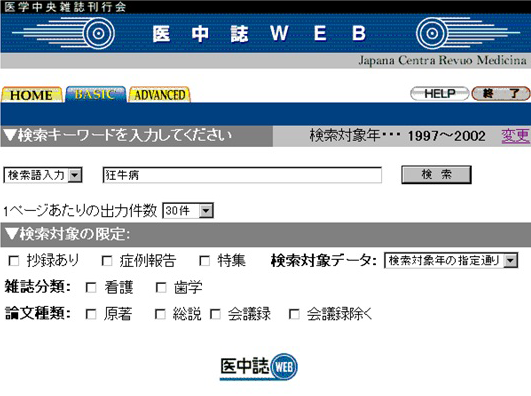

インターネットの普及と「医中誌Web」

2000年「医中誌Web」のサービスを開始、インターネットの普及とともに「いつでも、誰でも、どこでも」医中誌データベースにアクセスできる環境が整いました。リリースから4度のバージョンアップを重ね、2022年、5度目の大規模バージョンアップを実施、ポータル化に向け新たな第一歩を踏み出しました。

| 2000年(平成12年) | JSTへの医中誌基本データベースの提供中止。 「医中誌Web」 「医中誌パーソナルWeb」 サービス開始。 日本電子計算(株)より 「医中誌@Infostream」 のサービス開始 |

|---|---|

| 2001年(平成13年) | 第4回 「医中誌ユーザー会」 開催。 「EBM準備・検討委員会」 設置 |

| 2002年(平成14年) | JSTでの医中誌基本データベースの使用終了。 特定非営利活動法人 (NPO)医学中央雑誌刊行会設立。 『医学中央雑誌(月刊誌)』終刊。 「医中誌Web(Ver.2)」 リリース |

| 2003年(平成15年) | 医学中央雑誌創刊100周年、記念式典にて「OLD医中誌プロジェクト」発表。 『医学用語シソーラス第5版』発行。 「医中誌Web(Ver.3)」 リリース |

| 2005年(平成17年) | 第5回 「医中誌ユーザー会」 開催 |

| 2006年(平成18年) | 「医中誌Web(Ver.4)」 リリース。 「医中誌CD」 サービス終了。 『医学中央雑誌(年間累積版)』終刊 |

| 2007年(平成19年) | 『医学用語シソーラス第6版』発行 |

| 2008年(平成20年) | 医学中央雑誌刊行会ホームページリニューアル |

| 2009年(平成21年) | 第6回 「医中誌ユーザー会」 開催 |

| 2010年(平成22年) | 篠原恒樹逝去、脊山洋右が理事長に就任 |

| 2011年(平成23年) | 「国立国会図書館デジタル化資料 」 の一コンテンツとして創刊号から1983年3月発行分までの医中誌バックナンバーの画像ファイルを公開。 「医中誌Web(Ver.5)」 リリース。 『医学用語シソーラス第7版』発行 |

| 2013年(平成25年) | 図書館総合展フォーラム 「チーム医療を支えるライブラリアン-日本語コンテンツの果たす役割-」 開催 |

| 2014年(平成26年) | 「東邦大学・医中誌 診療ガイドラインデータベース 」 公開。 「医書ジェーピー株式会社 」 設立。 「OLD医中誌」 1977年まで遡及 |

| 2015年(平成27年) | 医中誌Web管理者向け講習会(実習付き)開催。 『医学用語シソーラス第8版』発行(冊子体の発行とりやめ) |

| 2016年(平成28年) | 「最新看護索引Web」 サービス開始。 図書館総合展フォーラム 「医中誌Webを公共図書館で使う-医中誌は公共図書館での医療情報提供を支援します-」 開催 |

| 2017年(平成29年) | 図書館総合展フォーラム 「これからの医療情報と図書館の役割-医中誌は日野原先生と私と図書館と-」 開催(医書ジェーピー共催)。 「OLD医中誌」 1970年まで遡及 |

| 2018年(平成30年) | 「医中誌ユーザー会 2018 」 開催。 医学中央雑誌刊行会ホームページリニューアル。 図書館総合展フォーラム 「医中誌Web最新情報 2018」 開催。 「OLD医中誌」 1964年まで遡及 |

| 2019年(令和元年) | 図書館総合展示フォーラム 「医中誌Web最新情報 2019 」 開催。 『医学用語シソーラス第9版』発行 「OLD医中誌」1959年まで遡及 |

| 2020年(令和2年) | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連文献 特設ページ 」 開設。 臨時のリモートアクセス用ID提供。 図書館総合展フォーラム 「医中誌Web最新情報2020 」 開催(オンライン開催)。 「OLD医中誌」 1946年まで遡及 |

| 2021年(令和3年) | 「COVID-19関連キーワード・検索式特設ページ 」 開設。 図書館総合展フォーラム 「医中誌Web最新情報2021 」 開催(オンライン開催) 図書館総合展フォーラム 「公共図書館における医中誌Webの利用とその可能性 」 開催(オンライン開催) |

| 2022年(令和4年) | 図書館総合展企画 「ミニ質問会」 開催。 医中誌Web新バージョンリリース。 医中誌パーソナルWeb新バージョンリリース |

| 2023年(令和5年) | 『医学用語シソーラス第10版』発行。 OLD医中誌プロジェクト完了、創刊号からの120年分の全ての文献情報を医中誌Webに収録 |

■インターネットサービス開始のインパクト■

インターネットの急速な普及を背景に1997年にはMEDLINEのインターネット検索サービスPubMedが公開され、医中誌のウェブ対応への利用者の要望が高まった。そして1998年の「ネットワーク準備委員会」での検討を経た2000年、「医中誌Web(法人向け)」「医中誌パーソナルWeb(個人向け)」をリリースした。オンラインデータベースの時代には「夢」であった、自前のネットワークサービスが実現したのである。

冊子体から医中誌CDへの変化は、検索性こそ飛躍的に向上したが、「図書館で本をめくる代わりにCD-ROMを検索する」「毎月、本の代わりにアップデートされたディスクが送付されてくる」と言う「提供媒体の変化」の範疇だった。しかし医中誌CDから医中誌Webへの変化はそこにとどまらないものだった。

一番大きな変化は、「いつでも、どこでも、誰でも」検索を行える環境が整ったことである。ネットに繋がったパソコンがあれば、アクセス権さえ得れば簡単に医中誌データべースを検索できる。また、ネットの有料コンテンツ配信の仕組みを利用することにより、冊子やCD-ROMでは困難だった個人へのサービスが可能となった。これにより、医中誌ユーザーによる医中誌データベースの利用度、利用契約数とも、リリース以降大きな伸びを示した。

その他、サービス構築の視点から見た変化として以下の各点が挙げられる。

- 「多年度同時検索」「完全なテキストサーチ」「Mapping機能などユーザーフレンドリーな検索」など、CD-ROMという媒体の制限下では解決困難だった諸課題が一挙に解消したこと

- データ、辞書、プログラムの更新が容易に行えるようになったこと

- 利用者の検索行動がログから読み取れるなど、その存在が近しいものとなったこと

そして特にWWWのハイパーリンクにより、CD-ROMに比べ飛躍的に拡がりのあるサービス展開が可能となり、その後20年余の間にバージョンアップが重ねられる。

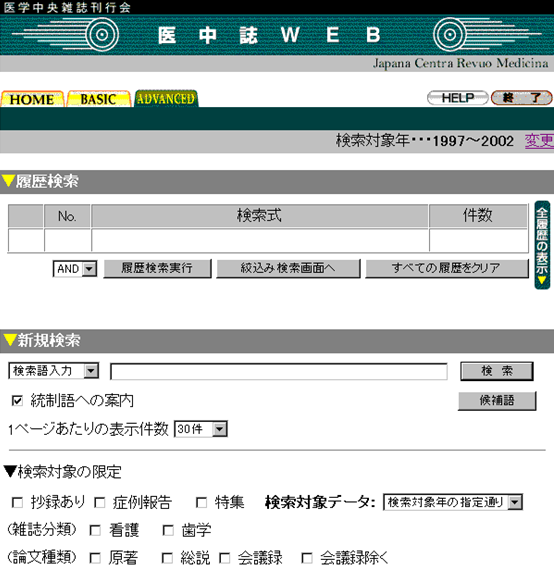

■医中誌Webの変遷■

2000年のリリース以降、2022年までの間に5回の大きなバージョンアップを実施した。各バージョンの概要は下記の通りである。

※ 2022年のリリースより、バージョン表記をとりやめとした。

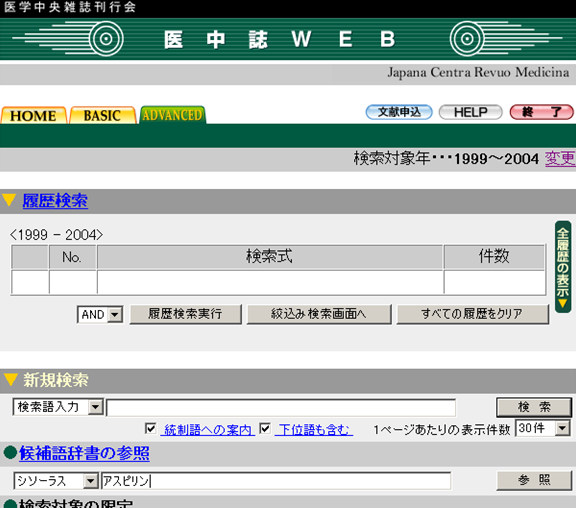

| Ver.1 (2000年) |  | 全文検索を行うためのライブラリ“SUFARY”をベースに開発した検索エンジンをベースとし、CD-ROM版では実現できなかった「全文検索」と「Mapping機能(入力されたキーワードを同義語辞書を参照し統制語に導く機能)」を備えると同時に、CD-ROMの主な機能―履歴検索、絞り込み検索など―を踏襲することを方針としたが、Ver.1では「BASIC MODE」のみを先行してリリースし、履歴検索が可能な「ADVANCED MODE」は先送りとなった。 |

|---|---|---|

| Ver.2 (2001年) (2002年) |  | 「ADVANCED MODE」のリリースを主目的とするVer.2をいったん2001年5月にリリースしたが、公開手順の不備などによる不具合が生じ、2002年4月に再度のリリースを実施した。 |

| Ver.3 (2003年) |  | データベースを変更し、より強靭なシステム構成とした。また、タイムラグの短縮を目的とするPre医中誌データ(索引が未済みのデータ)の先行公開、EBM(Evidence Based Medicine)への対応を目的とする研究デザインによる絞り込みも可能となった。 |

| Ver.4 (2006年) |  | 「文献入手のサポート機能」として、オンラインジャーナルへのリンク、OPCやリンクリゾルバへのデータ送出機能を備えた。また、施設ごとの環境に適した各種設定が行える「法人管理者用メニュー」を新設し、オンラインジャーナルへのリンクアイコン表示のON/OFFや、「所蔵を示すアイコン」の表示などが行えるようになった。その他、書誌確認画面、ダイレクトエクスポート機能、クリップボードなども実装した。このVer.4で「インターネットらしいサービス」の形が整った。 |

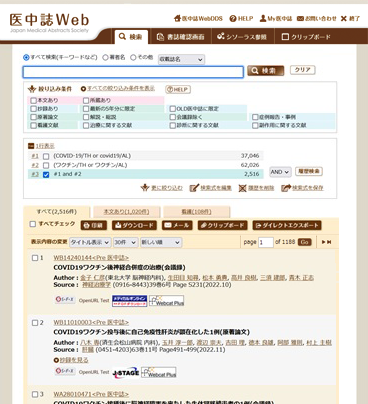

| Ver.5 (2011年) |  | 「ユーザービリティの改善」を主目的に掲げ、アクセスログの解析やユーザーへのアンケートやヒアリングの結果をもとにユーザーインターフェースを一新した。一番大きな修正点は「BASIC MODE」と「ADVANCED MODE」を統合し、より直感的に理解できる画面デザインとしたことである。その他、「曖昧検索」「入力補完」などの検索サポート機能を充実させ、また、他サービス・システムとの連携を念頭においた「医中誌Web API」や、メールアラートの設定などが行える「My医中誌」を新設した。 |

| 直近のリリース (2022年) |  | 従来の「論文検索」に加え「日本語によるPubMed検索」「書籍の検索(予定)」を備え、ポータル化への一歩を踏み出した。これに伴いメインメニューの配列の仕方など画面デザインを一新、またレスポンシブデザインを採用した。更に入力されたテキストと類似度の高い文献情報を出力する「ゆるふわ検索」を新設した。 |